戦国時代もいよいよ大詰め、秦王・政(始皇帝)の登場。

秦の中華統一は おおかた昭襄王の時に準備はできていた(前回の記事参照)が、昭襄王の死後に二代立て続けに王が早死にしたので、少しの間 足踏み状態となった。そして秦王・政の代となり再び征服事業が再開され最期まで押し切った。

この記事ではまず昭襄王の死後の展開と秦王・政の登場について書く。

呂不韋「奇貨居くべし」

昭襄王の次代は孝文王だが、孝文王が即位する前に既に後継者争いが始まっていた。ここに登場するのが「奇貨居くべし」で有名な呂不韋だ。

趙の人質となっていて、みすぼらしい身なりをした秦の公子・異人(後に子楚と改称する。秦の荘襄王のこと)をたまたま目にして、「これ奇貨なり。居くべし (これは、掘り出し物だ。手元におくべきだ。)」と言った。陽翟に帰った呂不韋は父と相談し、話し合いの結果、将来のために異人に投資することで結論がまとまったという。やがて呂不韋は再び趙に赴き、公子の異人と初めて会見した。

当の異人は、当時の秦王であった昭襄王の太子・安国君(後の孝文王)の子とはいえ、20人以上の兄弟が居ただけでなく、生母の夏氏が既に父からの寵愛を失っていたため王位を継げる可能性は極めて低く、母国にとっては死んでも惜しくない人質であった。しかも趙との関係を日増しに悪化させていた秦の仕打ちによって、趙での異人は監視され、その待遇は悪く、日々の生活費にも事欠くほどであった。だが呂不韋はこの異人を秦王にし、その功績を以て権力を握り、巨利を得る事を狙ったのである。無論、呂不韋には勝算があった。

上のように呂不韋と異人(子楚、荘襄王)との出会いから始まるエピソードは『史記』呂不韋列伝に書かれている。戦国時代のクライマックスにふさわしく面白い物語になっている。

ただし、このように良く出来ている物語はフィクションである可能性が高いと相場が決まっている。このエピソードの矛盾点・疑問点についてここには書かない。詳しくは、落合淳思『古代中国の虚像と実像』 *1 の「第一二章 秦王室のスキャンダルの真相」を参照。

孝文王の即位と死

孝文王については以下のことを知っていれば十分だろう。

紀元前251年秋、父の昭襄王が死去し、安国君が孝文王となり、華陽夫人が華陽后、子楚が太子となった。また母親の唐八子に唐太后を諡号。

紀元前250年10月、父の喪が明けて正式に即位したが、3日後に53歳で死去した。

荘襄王即位と相国・呂不韋

孝文王の後を継いだのが荘襄王。

孝文王は即位後すぐに呂不韋を相国(宰相の尊称)にした *2。

この王も在位 前250-247年と即位3年で死んでしまった。

秦王・政の即位

秦王・政が即位したのは前247年、13歳の時だった。政務は引き続き相国・呂不韋が行った。

権勢をほしいままにしていた呂不韋だったが、『史記』呂不韋列伝によれば、政の即位9年(前238年)、宦官・嫪毐(ろうあい)の陰謀事件に連座させられて罷免された(前237年)あと、蜀への流刑を言い渡された。ただしこのエピソードも疑わしい(前述の落合氏の本を参照)。

上のエピソードが創作の場合、政が呂不韋を罷免した直接の原因は分からないが、実際の理由は権勢が強くなりすぎた呂不韋から実権を奪うためだった、と思われる。昭襄王が魏冄を罷免したのと同じだ。または恵文王が商鞅をクビにしたのと同じ。こんな例は探せばいくらでもある。呂不韋罷免はよくある悲劇(?)の一つに過ぎない。

とにかく政にしてみれば目の上のたんこぶだった呂不韋をようやく取り除くことができ、新しい段階に進むことになる。この後のことは次回の記事で書こう。

秦の征服事業の進捗

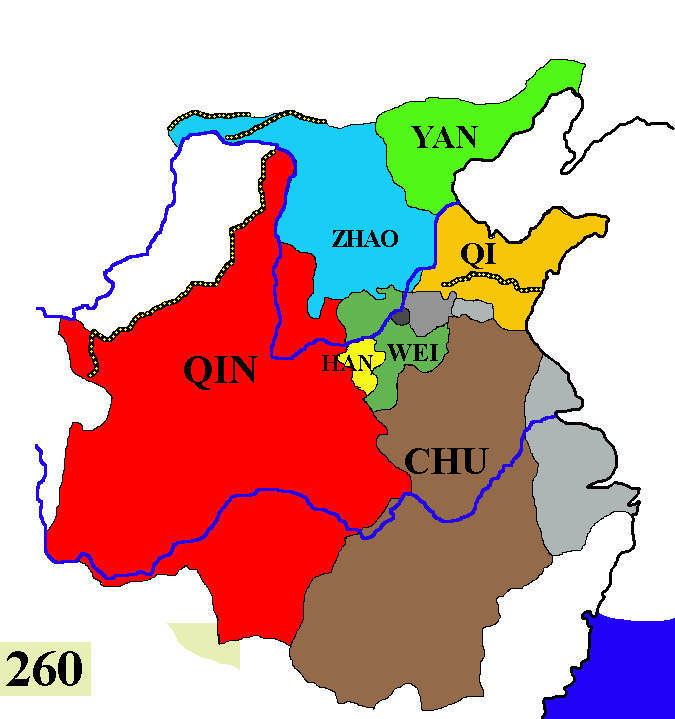

孝文王・荘襄王の治世と、秦王・政の治世のうちの呂不韋が相国を勤めていた期間を合わせると前250-前237年の13年になる。

この間の軍事面で中心となる将軍は蒙驁(もうごう)。

上のソースは『史記』秦本紀。これ以上の戦果は無い。着実と言えばいいのか、少ないと言えばいいのか、私にはわからない。

他の戦役として政の弟・長安君成蟜が前239年に趙を攻撃を攻撃したのだが、成蟜は政に対して反乱を起こして鎮圧される。翌前238年は嫪毐の陰謀事件があったことも合わせて考えると、政の初期の政権は安定していなかったと考えられる *3。政と呂不韋の実権をめぐる抗争があったのかもしれない。

十数年というあまり長くない期間と続けざまの代替わりがあったことを考えれば、上のような成果は妥当なのかもしれない。

始皇帝についてネット検索すると漫画/アニメの『キングダム』についてのページがずらりと並ぶ。

私はアニメを見て面白いとは思ったが、歴史の勉強にはならなかった。

時代考証はされているはずだけど、どこまでがそれに基づいているのかは分からない。

戦闘シーンなどはイメージとして有用かもしれない。

- 作者:原 泰久

- 発売日: 2019/08/19

- メディア: コミック

アニメはアマゾンプライムで見ることができる。(2020年3月)