政治と宗教・思想・哲学は密接に関係しているのだが、宗教・思想・哲学は抽象的なものなので理解するのが難しい。理解するためには、まずその主張の前提となる知識を理解しておかなければならない。

シュメールの宗教や思想を知るためには以下のものだけでは全く足りないが、とりあえず記録しておこう。

初期王朝時代以前

初期王朝時代より前の宗教観を書いておこう。

『古代メソポタミアの神々』(p32-37)*1を参考にする。

宗教心の淵源をつき詰めようとしたらホモ・サピエンス誕生以前まで調べなければならなくなりそうだが、ここでは豊穣神像の話からすることにする。

チャタル・ホユック(ヒュユク)(先土器新石器時代の遺跡)やテル・エス・サワン(サマッラ期)から豊穣神像(基本的に女神)が出土している。時代が下り、前三千年紀に入ると、支配者階級が出現して、神殿を中心とした公共の宗教システムが整備されていく一方で、私的な民間信仰も受け継がれていった。

豊穣女神も名前をもち、大いなる神々の万神殿(パンテオン)のいち員に昇格して、堂々とした麗しい容姿で崇拝される女神グループと、相変わらず名もなく、大きな胸と大きなお尻が強調された裸体姿で量産され、庶民に信仰される女神のグループとに分かれていく。

イランの型押し量産の豊穣女神。頭髪を後ろに束ねて両手で乳房を持ち上げ、女性器が大きく表現されたイラン各地の量産女神は、安産祈願と家内繁盛のために各家庭で祀られたのであろう。このような型押し制作は、メソポタミア全土にも広がっていた。

公共の宗教システムの発展

公共の宗教システムの発展は神殿の発展に見ることができる。

エリドゥ(ウバイド期)では神殿の内部に祭壇と供物台が設けられていることから何らかの宗教儀礼が行われていたことが分かる。エリドゥはその後 神殿の建て替えが続けられ、神殿とその重要性の発展を観察することができる。

出典:大津忠彦・常木晃・西秋良宏/西アジアの考古学/同成社/1997/p102-104

世界最古の都市ウルクでも神殿は都市の中心にあり、公共行事の中心であった。

宗教観

メソポタミアの神々は人間の姿をとっていると信じられていた。神々は巨大で人知を超えた力を有するだけでなく、人間味のある感情と弱みもそなえた存在であった。神々は人間に畏怖心をもたらす「ニ」を身にまとい、また「メラム」という光輝をそなえていた。ニやメラムは着脱することができ、神が死ぬと失ってしまうものである。神々は一般に天空に居住する不死の存在であったが、ドゥムジ、グガラナ、ゲシュティアンナといった殺された神々や英雄もいたし、黄泉の国にあたる地下世界に住むものまでいた。そうした神々のために神の似姿である像を制作した人間は、「口浄め」と「口開け」の儀式を行うことによって、神がその像に入り込むと信じていたらしい。神殿に祀られた神像としての神々は日々の食べ物を必要とするため、人間は毎日供えなければならなかった。そもそも古代メソポタミアでは食べ物や飲み物など神々の欲するものを捧げ、神々の世話をするために人間が創造されたとされていたのである。

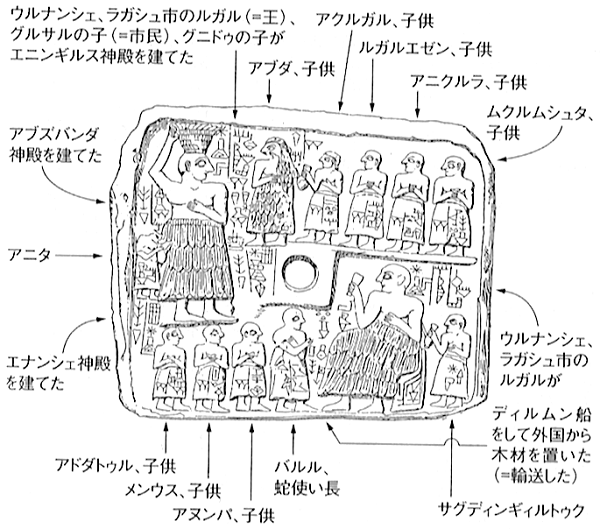

各都市に建てられた神殿には諸神が祀られていた。神々には自然の営為が神格化されたもの、豊穣の女神、無名の神々、家来の神々、天地が分かれる前の太古から存在する神々などがいた。メソポタミアの神々のなかで、きまった都市に祭儀の拠点をもたないものはほどんどないといってよい。弱小の神の信仰が廃れて国家神信仰が台頭することもあった。これは、ある都市国家が強大化して大きな都となり、本来は地方神にすぎなかった都市神の信仰が政治謙抑の伸張にともなって他の都市へと広がった結果である。初期王朝時代、シュメールの都市国家ラガシュで尊崇されていた神々は相互に家族関係を構成していたことがわかっている。これは大都市ラガシュに吸収された町や村落の多様な民間信仰が融合したためだと考えられる。複数の都市で信仰をあつめた神も存在したようで、ウルクのイナンナ神、ザバラのイナンナ神、ニネヴェのイナンナ(イシュタル)神などは、もとは地方神であったイナンナがさらに権威のある国家神と同一視されたものである。

出典:アンソニー・グリーン監修/メソポタミアの神々と空想動物/山川出版/2012 (稲垣肇氏の筆)/p10-11 (太字は執筆者、下線は引用者)

上の神々の家族の話は、おそらくパンテオン(万神殿)やシュメール神話の誕生につながるだろう。どういうことかというと、シュメール人がシュメール地方(または南メソポタミア)を一つの地域とみなした時、パンテオンと神話が創造されたのだろう。

「もとは地方神であったイナンナがさらに権威のある国家神と同一視されたものである」は まさに習合そのもの。イナンナがイシュタルという「別名」を持っているのは習合のせい。イナンナは「古代ギリシアではアプロディーテーと呼ばれ、ローマのヴィーナス(ウェヌス)女神と同一視されている」*2。

「食べ物や飲み物など神々の欲するものを捧げ、神々の世話をするために人間が創造されたとされていた」。ウルクの大杯はまさに王が都市神イナンナに食物を捧げている図像だ。この宗教観は、支配者層が恣意的に紛れ込ませたような気がするがどうだろう。勝手に想像すれば、人民から「税」を徴収するための神官たちが使った方便だったのかもしれない。

神々の「二重の性格」

前田徹著『メソポタミアの王・神・世界観』(p151)*3によれば、「シュメールの神々の最大の特徴は、万神殿(パンテオン)の神の性格と、都市神の性格の、二重の性格をもつことである」。たとえば、ウルクの都市神イナンナのパンテオンの性格は「戦闘の女王」が有名だろう。ニップルの都市神エンリルは「諸国の王」「神々の王」としての性格をもつ。

前田氏はこの二重の性格が政治史の反映だとする。

都市とその都市神の自立性が、最後まで維持されたところにメソポタミア史の特色があり、それを打破できなかったところに、メソポタミアの王権の限界があったといえる。王号であるルガルに代えて、新しい王権観にふさわしい王号が生み出されなかったことにも反映するが、メソポタミアでは、少なくともアケメネス朝ペルシア以前の新アッシリアや新バビロニアまで、中央集権的国家体制の理念は完成されなかったといってよい。

出典:前田徹/メソポタミアの王・神・世界観/山川出版/2003/p162

別のページにも書いてあるので引用。

中国の王号と比較すれば、その差は明瞭である。中国の「皇帝」は、それ以前の「王」とは異質の隔絶した最高権を表象するために創出された。このような変化がシュメールでは起こっていないのである。実際は王権観や支配構造が変化したはずであるが、シュメールではそれを重視せず、空間的な領域への関心で王号を捉えた。都市国家から帝国へと展開するメソポタミアであるが、一方において空間的な領域への関心のみが存在し、王権の質的展開を明示する王号を生み出さなかったことは、メソポタミアにおける王権の限界性を示すものとして注目される。

メソポタミアの王・神・世界観/p22

上の主張をどういう意味か十分理解できていない上で解釈すると、中国の「皇帝」は中央集権国家の絶対的な元首として生み出された。これも正当化だが、「皇帝」の称号は やがて中国史において正統なものになった。つまり「皇帝」という称号の創出が政治史を変えたといえる。

いっぽう、シュメールでは「皇帝」に類似する称号が永く生み出されなかった。生み出されたのはアケメネス朝ペルシアのダレイオス1世の「シャーハンシャー(諸王の王)」が最初だ。

「皇帝」や「シャーハンシャー(諸王の王)」の意味を十分理解できたら、前田氏の意味するところも理解できるだろう。