『人類進化の謎を解き明かす』の著者ロビン・ダンバー氏はホモ属の最初はホモ・エルガステルであり、それより前は猿人(アウストラロピテクス属)だと断言する。そのような学者は少なくないようだ(ホモ・エルガステルをホモ・エレクトスと同種と考える学者は最初のホモ属はホモ・エレクトスとする)。ホモ・エルガステルの前は猿人の特徴が残っているため、ホモ属とは認めないということだ。

しかしここでは、上のような見解を取らず、一般的に受け入れられている見解に従っていく。

アウストラロピテクス属とホモ属の境界

参考文献

現生人類は多様な種から進化?<ナショナル・ジオグラフィック日本版 ニュース 2014.07.04

初期ホモ属の進化の見直し<雑記帳(ブログ)2014/07/05

以上2つの記事は2014年にサイエンス誌に掲載された論文「Antón S, Potts R, and Aiello LC.(2014): Evolution of early Homo: An integrated biological perspective. Science, 345, 6192.」に対する報道と解説。

さて、従来の学説では、アウストラロピテクス属からホモ属への進化の最初にあらゆるホモ属の特徴が「一括して」出現した、と単純に考えられてきた。

従来の学説について引用する。

200万年以上前、東アフリカで森林の後退とサバンナの拡大が進んだ。それに伴い、人類の祖先である類人猿は二足歩行を開始し、自由になった両手で道具を作り始めるなど、陸上での暮らしに適応していった。 (ナショナルジオグラフィック)

上の学説は素人にも とても分かりやすいものだった。しかし多方面からの研究の蓄積の結果、進化はこんな単純なものではなかった、と論文は主張する。

これに対して本論文は、近年の形質人類学・考古学・古環境学などの研究成果に基づき、異なる見解を提示します。本論文が指摘するのは、ホモ属的とされるさまざまな解剖学的特徴が一括して出現したのではなく、時間的に分散して現れたことです。たとえば、長い後肢がアウストラロピテクス属に確認される一方で、狭い骨盤や幼年期の延長はそれよりも後にならないと見られません。近年話題になったアウストラロピテクス=セディバやドマニシ人もそうですが、初期ホモ属の出現する前後には、原始的特徴とホモ属的な派生的特徴の混在した人類化石が存在します。

次に本論文は、ホモ属出現の背景として、不安定な気候を指摘します。ホモ属が出現する頃のアフリカの気候は、乾燥化と草原の拡大(森林の減少)という傾向として単純に把握できるものではなく、環境が不安定化・断片化したことが重視されるべきだ、というのが本論文の見解です。人類と他の哺乳類との比較を重視する本論文は、不安定な気候のなかで、食性の柔軟性やより大きな身体サイズのような特徴が選択圧の結果として固定されていったのではないか、と提案しています。これにより、人類の死亡率が低下し、生息範囲が拡大した、というわけです。また、そうした変化には社会的協力もともなっていたのではないか、と指摘されています。(雑記帳)

同時代に生きていた同地域の動物の化石を調べるとその地域の環境(気候や植生など)が分かるのだが、これによると人類は不安定な気候変動に振り回されながらどうにか生き残っていたことが明らかになってきた。そしてこの不安定な環境が選択圧として機能した結果、複数の時期に複数の進化が起こった。

ナショナル・ジオグラフィックの記事によれば、この論文は《より大きな脳と、小さな歯、完全二足歩行といった人類固有の特徴の進化が250万~150万年前に多くの初期人類種のあいだで前進と後退を繰り返しながら進んだ》ことを示している。「前進と後退を繰り返しながら進んだ」というところは注意を要するところで、後世に繋がりそうな進化も不安定な環境の中で途絶したという場合もあったということだ。

こういったことは、この進化だけではなく、おそらく多くの進化過程や文化的政治的発展の場面で起こっていることだろう。たとえば、火の使用の記事で書いたことだが、火の使用は75万年より前に化石人類の一部で発明された形跡がある。しかしこれが一般化・習慣化されたのは40万年前のことだ。

(ただ、一般人向けの紙数の限られた文章では、「一括して」という言葉を使わずに、従来の学説のような形で書くよりほかは無いような気がする。)

多様性の中の最古のホモ属:LD 350-1

参考文献

最古のヒト属化石を発見、猿人からの進化に新証拠<ナショナルグラフィック日本版 ニュース 2015.03.05

ホモ属の起源をめぐる新展開(追記有) <雑記帳(ブログ)2015/03/06

上の記事は関連した2つの論文(2つの化石)に対する報道・解説。

Spoor F. et al.(2015): Reconstructed Homo habilis type OH 7 suggests deep-rooted species diversity in early Homo. Nature, 519, 7541, 83–86.

Villmoare B. et al.(2015): Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia. Science, 347, 6228, 1352-1355.

さて、最古のホモ属とされる「LD 350-1」の話。

2013年、エチオピアのアファール州のレディゲラル(Ledi-Geraru)で発見された下顎の化石が280万年前のホモ属に属する化石だということがVillmoare氏らによって発表された。ただしLD 350-1はホモ属のどの種でもないらしい。

今回見つかった顎骨。エチオピアのアファール地域におけるヒト属の最初のメンバーが、かつて考えられていたよりも50万年前に存在していたことになる。(PHOTOGRAPH BY KAYE REED)出典:ナショナルグラフィック

この化石が発見される前の「最古の化石」は「AL 666-1」(ホモ・ハビリスに分類する学者もどの種にも属さないとする学者もいるらしい)と呼ばれるものだが、これが230万年前なので、今回の発見はホモ属の歴史を50万年も遡らせたことになる。

ただしLD 350-1も他の「境界」に近い化石のようにアウストラロピテクス属とホモ属の両方の特徴を持っているので、これをホモ属だと認めない学者も少なくはないだろう。

生息年代

280万年前

推測の材料

臼歯などが残っている下顎

特徴

臼歯や下顎の形状など、現代のヒト属と共通する特徴を持っている一方で、顎の前部の形はヒト属よりも原始的で、アファール猿人の特徴に近い。(ナショナルグラフィック)

発見・公表

発見:2013年、エチオピアのアファール州のレディゲラル(Ledi-Geraru)。

発見者:Chalachew Seyoum, a graduate student at Arizona State University(LD 350-1<wikipedia英語版)。

発表:2015年、Villmoare氏らによりホモ属のものと発表。

その他

化石動物相の分析から、レディゲラル人の生息地域の当時の環境は、アファレンシスの生息していた環境よりも乾燥していて開けており、草原と低い灌木が混在していたのではないか、と推測されています。280万年前頃以降、地球規模の気候変化によりアフリカでは乾燥化が進んで種の出現と絶滅が進行し、ホモ属の起源もそうした文脈で把握できるのではないか、との仮説が提示されています。ただ、この論文の共著者の一人であるリード(Kaye E. Reed)博士は、気候変化がホモ属の出現につながったと言うのは時期尚早で、もっと人類化石の発見が必要だ、指摘しています。(雑記帳)

ホモ属の多様性、アウストラロピテクス属の多様性

もう一つの論文はホモ・ハビリスの化石「OH7」に関するもの。これは180万年前の大きくゆがめられた顎骨、頭蓋骨の小さな破片多数、手の破片から成る標本だが、今回CGで仮想復元した結果がSpoor氏らにより、発表された。

その結果「OH7」はどのようなものなのか。

アファールで発見された230万年前のヒト属AL 666-1の上顎よりも50万年後のものであるにもかかわらず、新しく再現された顎骨は、明らかに原始的である。このことは、230万年前より前に、さらに原始的なヒト属が存在しており、それが2つの系統に分かれたことを示唆している。

そして、エチオピアで新しく発見された280万年前の顎も、その条件にピタリと当てはまるのだ。

「Ledi-Geraruの顎は、あたかも“リクエストに応じて”出土したかのように、アウストラロピテクス・アファレンシスとホモ・ハビリスの間に存在する進化の関係を示唆するものです」とスプアーは述べている。

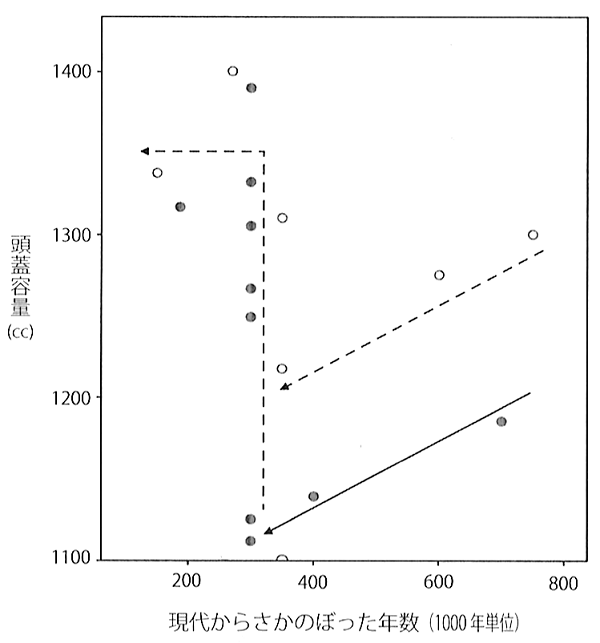

脳の大容量化は、もっと古くから始まっていた

スプアーらは、オリジナルのホモ・ハビリスの標本から、頭蓋もデジタルで再現している。それまで頭蓋の容量は、典型的なアウストラロピテクス属よりも多く、後の人類よりも少ない700ccと考えられていたが、新しく再現された頭蓋容量は、800ccとなった。これによりホモ・ハビリスは、200万年前の東アフリカのサバンナを歩いていたヒト属の2つの種(ホモ・ルドルフエンシスとホモ・エレクトス)と同じ知識階級に属することになる。

スプアーは昨年8月、ケニアのトゥルカナ盆地研究所で開かれた会議で初めてこの再現計画を議論した際、「ここにあるのは、非常に原始的な鼻先と、大きな脳を持つ獣である」と述べている。

同時期に存在した3つの種(ホモ・ハビリス、ホモ・ルドルフエンシス、ホモ・エレクトス)が個別に脳の大きさを進化させたとは考えにくいため、それらに共通の祖先が、これまで考えていたよりもずっと昔から、すでに大きな脳を持つ針路を取っていたと考えられる。このことは、今まで考えられていた、ヒト属の系統における脳の大型化と最初の石器の間の関係を覆すかもしれない。 (ナショナルジオグラフィック)

さて、上の論文で2つのことが言えるようになった。

一つ目、多様性の話。まず下の図を見てみよう。

Emily M. Eng, NG Staff. Sources: Science

上の系統図は仮説の一つだが見ていこう。アウストラロピテクス・アファレンシスからLD 350-1が進化して、これからOH7(ホモ・ハビリス)とAL 666-1が分岐したがホモ・エレクトス(そして現生人類)へ繋がるのはAL 666-1の方だった。OH7の顎はLD 350-1から あまり進化していないのだろう。(この図ではホモ・エルガステルはホモ・エレクトスと同種とされているようだ。またこの図が事実だとするとAL 666-1はホモ・ハビリスではないように見えるが、最初の分岐をホモ・ハビリスの種内の分岐とすればAL 666-1をホモ・ハビリスとしても矛盾しない。)

二つ目は、「脳の大型化と最初の石器の間の関係」。これまでは最初の石器、オルドワン(Oldowan)石器は260万年前(または250万年前)に出現したとされ、ホモ属に先行すると考えられていたが、これが「やはり大きな脳を持つホモ属が発明したものだ」という仮説が成り立つようになった。(石器については別の記事で書いた。」)

さて、上の2つに もう一つ付け加えることとして、ナショナルジオグラフィックと雑記帳の両記事は、セディバ猿人と上記のホモ属の多様性との関係について言及している。

セディバ猿人(アウストラロピテクス・セディバ)については記事「アウストラロピテクス各種(前編 「華奢型」グループ)」で書いたが、A.セディバの特徴は「脳が極めて小さいが小さな歯と現生人類に似た鼻の形を持っている」と、これもアウストラロピテクス属とホモ属の両方の特徴を持っている。

おそらく、ハビリスやルドルフェンシスなど初期ホモ属と分類されている人類化石群は、化石証拠が少なく断片的であるために、まだ適切に分類されていないのでしょう(この状況は短中期的にはとても改善されそうにありませんが)。ホモ属的特徴を有する人類はその初期から多様化していき、セディバやハビリスもしくはルドルフェンシスと分類されている化石群の多くはエレクトスにつながらず絶滅した系統に属しており、ホモ属的特徴を有する初期人類の一系統からエレクトスが出現したのではないか、と思います。しかし一方で、近年の遺伝学の研究成果から類推すると、こうした多様な系統の間で交雑が一定水準以上起きており、その結果としてエレクトスが形成された、とも考えられます。ともかく、ホモ属の起源に関しては、今後も議論が長くことでしょう。(雑記帳)

ホモ属初期だけでなく、アウストラロピテクス属の最終局面でも多様化していた。A.セディバ以外にもA.ガルヒなどが発見されている。

まとめると以下のようになる。

まずアウストラロピテクス属(華奢型)の末期の多様化の中でその中の一種がホモ属に進化した。そして初期のホモ属も多様化して、その中の一種がホモ・エレクトスとして生き残った(生存競争に勝ち残った)。ホモ・エレクトスも多様化したが、現在はホモ・サピエンス一種だけが残っている。