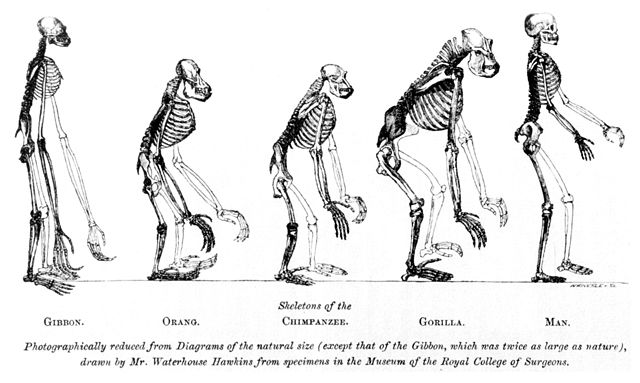

ゴリラ、チンパンジー、テナガザルなどの類人猿と人間との最大の違いは歩き方です。我々人類は直立二足歩行ですが、彼らは四足歩行です。チンパンジーは腕が長く、地面に前の拳を付くように半直立で歩行するナックルウォークを行います。

といったわけで今回は直立二足歩行について書く。

直立二足歩行のメリット

まず、直立二足歩行を考える上で前提になることを記す。

上の引用のように「半直立で歩行するナックルウォーク」をする。サルは樹上(森林の木々の枝の上)で生活しているので、前肢は枝や果実をつかむように発達した。その結果、前肢は「前足」ではなく「腕と手」になった。

①エネルギー消費を節約することができる。

前肢が腕・手となったサルが地面を歩く時、ナックルウォークで歩くことになるがこれがかなり非効率である。

そして直立二足歩行だが、ナックルウォークに比べてエネルギー消費が1/4に抑えることができる。食糧不足に縁遠い我々日本人からするとピンと来ないが、自然の中で生きる生物にとってエネルギー消費の増減は死活問題である。地面を歩く機会が増えれば増えるほど直立二足歩行が有利に働く。(ダニエル・E・リーバーマン/人体 600万年史/早川書房/2015、原著は2013年出版/p72)

問題はどうして地面を歩く必要性が増えたのかだが、それは別の機会に。

②多くの物をより、重いものを持って歩くことができる。

ナックルウォークだと、片方の手は地面につけ、もう片方で物を持たなければいけない。

面白い研究の話があるので貼り付けよう。

松沢哲郎 霊長類研究所教授らの研究グループの研究成果が、3月20日公表の米国学術誌カレント・バイオロジーに掲載されました。

研究の概要

一人のおとなの男性が、民家の軒先から三つのパパイヤを盗った。両手と口にもって持ち運んでいる。今回の研究から結論できるのだが、資源が限られていて他者との競合がきついとき、チンパンジーは立って二足で歩くことが多いことが分かった。そのほうが一度にたくさん運べるからである。

今回の研究から結論できることは次のとおりである。限られた資源を独占するために、1回にできるだけ多くの資源を持ち運ぼうとして、われわれの祖先は四足ではなく立ち上がって二足で歩くようになった、と考えられる。

この研究は、食物資源が限られているときに、チンパンジーたちがどのようにふるまうかを分析したものである。これによって初期の人類ないし人類に近い祖先が、どのようにして二足歩行をするようになったかという過程が解明できる。

今回の観察事実にもとづくと、チンパンジーが四足歩行ではなくて、立ち上がって二足歩行するのは次のようなばあいである。つまり、ある資源を他のなかまにとられないように独占しようとするときである。とくにその資源に限りがあるときや、その貴重な資源にいつ再度でくわすかわからないようなときに、独占しようとして二足で立って持ち歩く。手が自由になる分だけたくさん持ち運べるからだ。[以下略]

出典:初期人類への最初の一歩:なぜわれわれの祖先は二足歩行になったのか、チンパンジー研究から解明されたこと/京都大学/2012年3月20日

チンパンジーの歩行は直立ではないが二足歩行ではある。

③直立して果実をより多く獲得することができる。

高所にぶら下がっているベリーなどの果実を細い枝やつるを掴みながら直立して獲得できる。前述のリーバーマン氏によれば*1「おそらく食料をめぐる競争が熾烈だったため、初期人類のなかでも上手に直立ができる個体ほど、食料の乏しい時期に多くの果実を集められただろう」としている。

ただしこれは歩行ではなく姿勢の問題。

人類の祖先のサルも直立二足歩行をしていた?

人類の進化について、私がいつも頼りにしているブログから一部引用しよう。

人類と大型類人猿を含むヒト上科において、2000万年以上前のモロトピテクス=ビショッピ以降、二足歩行はありふれたものであり、移動に関する形態について、人間が原始的な形態を保持しているのにたいして、ゴリラやチンパンジーのほうがむしろ特殊化したのだ、との見解もあります(関連記事)。この見解では、ゴリラとチンパンジーに見られるナックルウォークは相同ではなく相似であり、平行進化ということになります。

これはかなり特殊な見解とも言えそうですが、人類系統と考えられてきた中新世~鮮新世の二足歩行のヒト上科化石が多数発見されているのにたいして、チンパンジーの祖先と考えられるナックルウォークを行なっていた生物の化石が50万年前頃までくだらないと発見されないという謎を、より合理的に説明することができます。さらに、450万~430万年前頃のアルディピテクス=ラミダスに関する近年の詳細な研究(関連記事)からも、人類・チンパンジー・ゴリラの最終共通祖先の歩行形態はナックルウォークだっただろう、とする有力説には疑問が投げかけられています。

このラミダスに関する詳細な研究は、2009年の『サイエンス』の科学的ブレークスルートップ10の1位に選ばれるくらいの衝撃をもたらしました(関連記事)。ラミダスに関する詳細な研究では、ナックルウォークの痕跡が見当たりませんでした。このことから、最初期の人類の歩行形態としてナックルウォークを想定してきたじゅうらいの有力説の見直しが提言されています(関連記事)。そうすると、人類・チンパンジー・ゴリラの最終共通祖先の歩行形態は(後の人類ほど特化していないにしても)二足歩行で、チンパンジーとゴリラはそれぞれ独自にナックルウォークへと移行した、という可能性も考えられます。

上の引用で「ゴリラとチンパンジーに見られるナックルウォークは相同ではなく相似」が事実だったら衝撃は尋常ではない。魅力的な説だが、現在、主流になっていないようだ。

同じブログの記事「直立二足歩行は樹上で始まった? 」では2007年の論文「オランウータンに学ぶ:二足歩行の起源が樹上であった可能性(PDF)」*2

一部引用しよう。

樹上生活をしていた祖先は今日のオランウータンと同様、果物を食べて生活をしていたと思われるが、果物は木の先端部分の細くたわみやすい枝になることが多いため、体を支えるための何らかの策が必要になったと考えられる。二足歩行をしながらバランスを取るために2本の腕を使う「手を使った二足歩行」は、このような枝の上を移動するのに役立ったであろう。

Cromptonらは観察したオランウータンの動き約3000例を分析し、非常に細い枝の上にいるときは手を使って二足歩行をすることが多いことを発見した。オランウータンが二足歩行をしているときは、足の親指を使って複数の枝をつかむという傾向も認められた。

中程度の太さの枝上では、オランウータンは体重を支えるために腕を使うことが多く、ぶら下がるという動きを採り入れて移動スタイルを変化させていた。また、太い枝を渡るときに限り、四つ足で歩行する傾向があることも分かった。

このように、手を補助的に使用する二足歩行はおそらく、樹上生活をしていたわれわれの祖先が細い枝の上を思いきって移動するときに複数の利点があったのではないかと考えられる。二足歩行によって足の親指で一度にたくさんの枝をつかむことができ、体の重心を効果的に分散させることもできる。同時に、長い片腕もしくは両腕が自由になるため果物を取ったり体を支えたりすることもできたのであろう。

オランウータンが曲がった枝の上に立つときに、足を真っ直ぐに保っていると著者らは報告している。足を真っ直ぐにすることの正確な利点は明らかではないが、ヒトが弾力のある地面を走るとき、体重のかかる足を比較的真っ直ぐに保っていることから、これはおそらくエネルギーに関連した利点があるのではないかと考えられる。

「今回の結果から二足歩行は、最も美味しい果物がなる非常に細い枝の上を移動するときや、木の間を渡っていくときにより遠くまで到達できるよう、使われていたと考えられる」とThorpeは述べている。

出典:オランウータンに学ぶ:二足歩行の起源が樹上であった可能性(PDF)/2007

- 上の論文はリーバーマン氏も参考にしている。直立二足歩行のメリットの③はこの論文に依っている。

Orangutans can walk on branches with their feet (Credit: dbimages/Alamy)出典:The real reasons why we walk on two legs, and not four/BBC - Earth - /2016

上のようにサルが二足歩行することは珍しくないことは分かった。ただし、サルが日常的に直立二足歩行をしていない。いっぽう、人類は日常的にしている。逆に言うと日常的に直立二足歩行することで初めて人類とみなされる(ただしこれは定説にはなっていない)。サルとヒトを分けるものは直立姿勢かどうかにあると言ったほうがいいかもしれない。

最古の人類と見なされているサヘラントロプス・チャデンシス(定説ではない)はその化石から直立していたと推定されている(サヘラントロプス<wikipedia 参照)。

*1:前掲書/p71-72

*2:原題:Origin of Human Bipedalism As an Adaptation for Locomotion on Flexible Branches

*3:ダウンロード先:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE#/media/File:Huxley-Mans_Place_in_Nature.jpg