寒冷なヤンガードリアス期が終わると温暖期が到来する。この画期は地質年代(地質時代)における更新世から完新世への移行期だ(ヤンガードリアス期は更新世の一部。ヤンガードリアス期や地質年代については当ブログ記事「最終氷期/ヤンガードリアス期/完新世」「地質年代(地質時代)」「氷河期/氷期/間氷期/氷河時代」で書いた)。

変わりやすい気候変動を繰り返した更新世に比べると、完新世はかなり安定した温暖期と言える。農業の誕生は安定期ではなく、温度の上昇期に確立されたと言うべきかもしれない(下の方のグラフ参照)。

農業の起源は西アジアだけではないがこの記事では西アジアの農業の誕生について書く(西アジア以外は別の機会にやろうと思っている)。

農業の誕生(新石器革命)の前に新石器時代初期の文化を理解し、その後に誕生について書く。

気候について

出典:ヴォルフガング・ベーリンガー/気候の文化史 ~氷期から地球温暖化まで~/丸善プラネット/2014(原著は2010年にドイツで出版)/p60

- 「氷期末亜間氷期」と書いてある期間がベーリング/アレレード期に相当する。スティーブン・ミズン氏*1はこれを「後期亜間氷期」としている。

- 「ベーリング/アレレード期」はヨーロッパにおける気候による時代区分で、これが地球のどの地域まで通用するか分からない。

- 本当はベーリング期とアレレード期という二つの亜間氷期で、あいだにオールダードリアス期という亜氷期があるのだが、ヨーロッパ以外の地域ではこの亜氷期は識別することができないようだ。*2

- 「最終氷期寒冷期(LGM)」は最終氷期最盛期(Last Glacial Maximum)のこと。

西アジアではヤンガードリアス終了直後に平均7℃も上昇したそうだ*3。この温度上昇は住人たちの生活を好転させ、農業の誕生の重要な要素となっている。農業と機構の関係は後述する。

レヴァントにおけるナトゥーフ期後の最初の1000年は、キャサリーン・ケニヨン(Kathleen Kenyon)が1950年代に発掘したイェリコの報告書に準じて、先土器時代A期(PPNA期〔Pre Pottery Neolithic A〕紀元前9500-8500年頃)と名づけられた。PPNA期のつぎには、ケニヨンが名づけたPPNB期(紀元前8500-7000年頃)がくる。そしてその後に、中央レヴァントで農業と環境の退行期があり、それを最近ではPPNC期とよんでいるが、この用語は最近の研究報告によるものなのでケニヨン自身は使っていない。例外的な事例であるアブ・フレイラのライムギを別とすると、栽培穀類とマメ類は紀元前9000年より後のPPNA期のおわりからPPNB前期になってはじめたあらわれる。

さまざまな文化的な要素が、先土器新石器文化期にはじめてみられ、あるいはより明確にあらわれはじめた。そして先土器新石器文化の全社会が狩猟採集民から農耕民の様式に変化しつつあった。

出典:ピーター・ベルウッド/農耕起源の人類史/京都大学学術出版会/2008(原著は2004に出版)/p80

上の文章のあとに簡潔な箇条書きで重要な諸文化を提示している。興味があるものだけ掻い摘んでみる。

- 人口増加。集落規模が拡大する。

- 円形家屋から間仕切りがある長方形の家屋が現れ、これが「旧世界の基本的な建築様式となった」。

- モニュメントや共同利用施設の出現。いちばん有名なのが東南アナトリアのギョペクリ・テペ。

- 女性土偶のひろまり。

- 他界した人を埋葬した後に、頭蓋骨だけを掘り出して「尊敬の念をもって家屋内に」祀ること。プラスターなどで肉付けしたり目のあったところに貝殻を飾ったりした(「plastered skull」で画像検索するとどんなものかが分かる。趣味の良いものとは思えない。お位牌代わりなのだろうか)。

- 細石器が衰退し磨製石斧が取って代わった。

- 熟した穂が収穫されるようになった。それまでは脱粒を避けるために熟す前の穂を刈っていた。

- 最初の家畜動物のヒツジやヤギが出現。これとあわさって栽培作物にますます依存するようになる。

こうした文化はかなりの共通性をもってナトゥーフ文化の範囲を超えて拡大した。

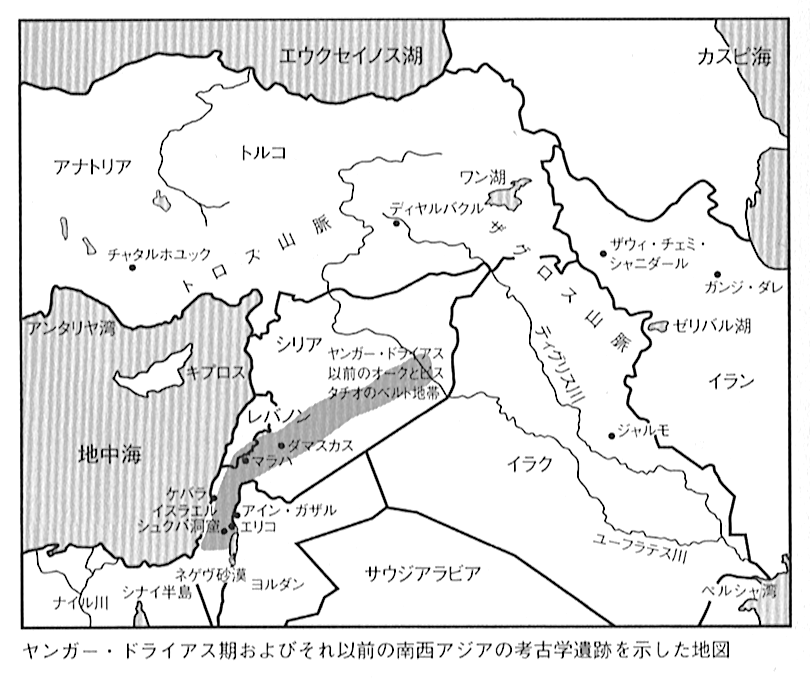

ナトゥーフ期・続旧石器時代、PPNA期、PPNB期における遺跡の分布(Hour et al.1994など多数の文献にもとづく)。この地図はヒルマンによる。ヤンガードリアス乾燥寒冷期のはじめ(紀元前11,000年頃)の野生穀類の自生地分布もしめしている。

出典:ピーター・ベルウッド/農耕起源の人類史/京都大学学術出版会/2008(原著は2004に出版)/p71(図3-1)

先土器新石器時代のA期とB期の違いの詳細はここでは割愛するが、A期は「レヴァントにおける農耕に依存した共同体が出現した画期」*4、B期は発展拡大期とみなすことができるだろう。(PPNCについては何も知らない)

農業の誕生~新石器革命

1920年代において第二次世界大戦以前の指導的な考古学者だったゴードン・チャイルドは、生活様式における全面的な著しい変貌を反映していると彼が信じていた定住地の突然の出現に言及するために「新石器時代革命」という造語を作り出した。これは、農耕だけではなく、建築物や土器や、表面を滑らかに磨き上げた石斧を含んでいる概念だった。チャイルドは、これが「新石器時代の一括文化」つまり、綱に単一の、分割できない全体としてもたらされるものを形づくっていると考えていた。

出典:スティーヴン・ミズン/『氷河期以後』/青土社/2015(原著は2003年出版)/上巻p120-121

後世の私たちはこれが間違っていることを知っている。普通に考えれば、定住がある程度確立していないとさまざまな農業のしくみを開発できるわけがないと思えるだろう。上の引用でベルウッド氏が書いているように「さまざまな文化的な要素が、先土器新石器文化期にはじめてみられ、あるいはより明確にあらわれはじめた」。これを裏返せば、ある程度の諸文化はこの時代より前に西アジアの何処かで長いあいだ存続してきたものだと言える。

これらが、農業を核にして組み合わさって定住・食料生産社会という生活様式を産み出し且つ一般化して、それ以前の狩猟採集社会に取って代わった、これが新石器革命だ。

多くの人にとって新石器革命という概念は、栽培植物をともなった農耕の起源をさしている。それは西南アジアでは紀元前9000~8500年頃のPPNA後期かPPNB前期のこととされている。事実、経済的な革命はその頃には存在しており、その存在なしには後の文明は生まれなかった。しかしこの革命にはまた別の側面がある。それは農耕中心の生活様式を起源地のはるか外まで拡散させたことである。紀元前8000年以降には、一連のできごとがかさなり、PPN(先土器新石器)文化はたいへん勢いよく拡散した。ここできわめて本質的に重要なことが二つある。一つは土地の疲弊による地域的な資源枯渇であり、もう一つはマメを飼料として依存するようになって、動物の家畜化の重要性が高まったことである。どちらの傾向も人間と動物のおしとどめられない増加を反映している。PPNB期はヒツジとヤギに特化した牧畜がはじまった時期にあたり、また目前にせまる一連のメソポタミア文化の土台となる原都市の下地となった時代でもある。後続する文化には、ウバイド、ウルク、スーサや、紀元前三千年紀の輝かしいシュメール、アッカド、エラムの諸文明があげられる。これら後の文明が発展したメソポタミア低地は、ウバイド初期の灌漑農民によって紀元前6000年頃に植民された。彼らの経済や文化的伝統の多くはPPNB文化から受け継がれたものである。

出典:ベルウッド氏/p96

ベルウッド氏は以下のような、読者に対する注意喚起を書いている。

西南アジアの環境は壊れやすいものであり、人間集団がひきおこす一つまたは複数の要因(たとえば人口増加、森林伐採、耕地開発、動物の放牧など)が、さまざまな土地荒廃や植生後退、塩害、土壌侵食などの資源劣化をひきおこす。西南アジアの先土器新石器時代の遺跡が歴史時代まで存続した例はまれである。

出典:p90

こうした問題は環境の壊れやすさ云々を除けば歴史時代のどの地域でもあった話で解決策としてさまざまな新しい農業のしくみをつくり土地を捨てることを回避している。当時の西南アジアでもさまざまな回避策が開発されて生活様式に組み込まれていったが、それでも人口増加などの環境悪化を止めることが難しかったのだろう。

農業はどのように誕生したのか?

農業について

農業とは可食植物と畜肉の生産のことだ。農業の誕生とは可食の植物と動物の生産・管理のシステムの確立を意味する。

新石器時代より前にも野生の植物や動物を管理している形跡が見られるが、それを農業というのは一般的ではない。

気候との関係

ヤンガードリアス期につづく紀元前9500年直後に、年間気温が平均7℃も上昇する温暖期にはいった。温暖で湿潤になり冬期の降水量がふえ、前方地域では聞きモンスーン降雨が増加するという完新世前期の気候条件になった。このような条件は野生穀類やマメ類の分布拡大に最適であった。同様に重要なことはこれらの気候条件と高いレベルの気候の安定化がくみあわさったことである。紀元前9000~7300年のあいだに、栽培穀類、マメ類、家畜動物が西南アジア全域において、人びとの生業のなかで急速に重要になった。

出典:ベルウッド氏/p68-69

気候条件は農業誕生を強力に後押しした。

農耕起源

ヒルマンとスチュアート・デイヴィス(Stuart Davies)の実験によって、もし昔の人々が継続的によく熟した穂を鎌で刈ってそれを翌年に播いていたとしたら、非脱粒性のコムギとオオムギのゲノムは非常にはやく選抜されることがしめされた。彼らによると、もし作物がほぼ熟したときに鎌で刈りとるか、ひきぬくかして、そしてもし毎年あたらしい土地にくりかえし種子が播かれたなら、栽培化は20~30年間で達成されうる。しかし、ジョージ・ウィルコックス(George Willcox)によれば、野生穀類と栽培穀類は栽培型が完全に優勢になるまで1000年以上共存期間があった。したがって、実際の栽培化の過程は最終的には栽培型が優先することになるものの、目標にむかって一直線にすすんだとは到底いえない。

出典:ベルウッド氏/p84-85

- 上の文章についての訳注「栽培型コムギになる過程につては、これまではコンピュータ・シミュレーションの結果などから議論がなされていたがTanno and Willcox 2006, Science 311:1886によって実際に遺跡から出土した植物にもとづいた成果がだされた。それによると栽培型コムギが野生型コムギと入れ替わるには、3000年以上の長い時間がかかったとみられている。p103

上のような話は、日本人がイネのルーツを追い求めるのと同じで興味深い。『氷河期以後』でもこの話は複数の箇所で書かれている。

上でTannoと記されているのは山口大学の助教の丹野 研一氏で西アジアにおける植物栽培化の起源についてあるシンポジウムで発表している。

以下は、予稿集から。

おもに考古植物学的な証拠によって、農耕起源の新説が提唱されている。その新説とは、筆者の理解する限りでは、農耕は、西アジア広域の各地において、在地のさまざまな野生植物を利用する栽培活動の試行錯誤の繰り返しによって、数千年間にわたるゆっくりとした速度で多元的に成し遂げられた、というものである。

丹野 研一/世界ではじめての農耕はどのように始まった?/シンポジウム「西アジア文明学の創出1: 今なぜ古代西アジア文明なのか?」/西アジア文明研究センター/2014(リンク:()HTML(PDF) )

家畜の起源

このことについてはベルウッド氏も簡単に触れている(p74)。

いっぽう、家畜化については農耕起源に比べて詳しい説明が見当たらなかった。

ヒツジ、ヤギ、ウシ、ブタの野生種は狩猟の激化によって数を減じ、PPNB期のおわりまでに、あるいはそれ以前までに、主要な家畜のレパートリーとしてつけくわえらえていた。

ベルウッド氏/p91

上のベルウッド氏の引用でもヒツジとヤギの家畜化について言及している。

こちらもさまざまな地域でさまざまな動物が家畜化された。

初期の農耕について

初期の農耕の形態

初期の農耕の形態は、「乾地農法(主として雨水にたよる農法)であり、略奪農法(肥料を施さない農法)であった」と高校の世界史では教えるらしい(序章 先史の世界 - 世界史の窓。

乾地農法とは天水農法のことだ。略奪農法の代表が焼畑農法なのだが、焼畑農法意外の略奪農法が分からない。

初期の農耕は山林を伐採した後、火をつけて焼き、その灰を肥料として作物を栽培する。「数年で地力が消耗すると放置し、10年程で自然が回復すると再び利用する。」(焼(き)畑(ヤキハタ)とは デジタル大辞泉/小学館 - コトバンク

ただし、この農法だと、「耕地を頻繁に変えるため、大集落が形成されなかった。」(序章 先史の世界 - 世界史の窓 )。

西アジアでは、農業誕生から続いていた農業文化の発展は前7000年紀に下降して衰退するのだが、この原因は人口過剰と気候変動(乾燥化)と天水・焼畑農法の限界であったと思われる。(記事「先史:文化の衰退~PPNB後期と土器新石器時代 」)

メソポタミア文明が誕生するには灌漑農業(用水路やため池などの人工的な水利技術によって生産を高める農業*5 )が必要だった。

初期の農耕の重要性

農耕出現の初期においては、農耕を持つ地域と狩猟採集社会とでは決して食料獲得量において大差はない、あるいはむしろ農耕出現地の方が、食料の限界がある[中略] 。

しかし、その後の社会進化は農耕出現地においてめざましいものがあるのである。これは、社会の組織化と農耕がともに牽引しあうことにより、社会進化が進展していくからである。新石器社会を農耕と関係させながら歴史的に評価しようとする姿勢がここにあるといえよう。

出典:宮本一夫/中国の歴史01 神話から歴史へ(神話時代・夏王朝)/講談社/2005年/p107

西アジアと中国の農耕出現はヤンガードリアス期以降と一致している。*6

両地域の農耕は農作物は狩猟採集の補完として始められた。現代に置き換えれば本業でまかないきれなかった分を内職または家庭菜園で補完するようなものだった。

しかし時代が下るにつれ農産物の重要度が増していく。灌漑農業の発達により、インフラを監督する人(人々)が必要になり、農村社会を結束するための宗教(祖先崇拝を含む)が必要となる。

こうした社会の複雑化の中で社会階層・エリート層(支配層)が出現する。文明の誕生するためには別の要素が必要になるのだが、農業の発展は最重要な要素の一つである。

- 「乾地農法」、「略奪農法」という言葉を知らなかった。